今、こうして人類が繁栄しているのは、当たり前のことですが絶えることなく出産がくり返されてきたからです。いつの時代も女性の大仕事である出産、それを乗り越えてきたからこそ今があるのです。

奥が深い出産の歴史を、時代ごとに振り返ってみました。

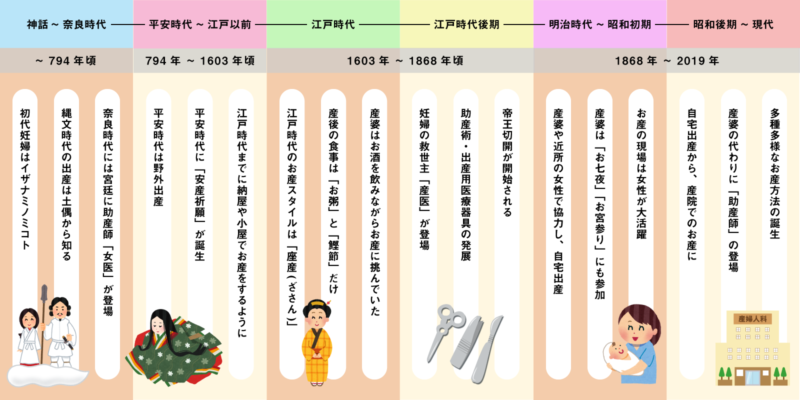

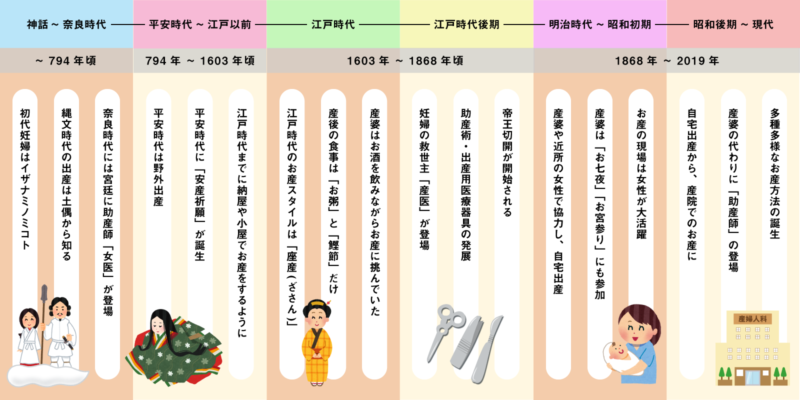

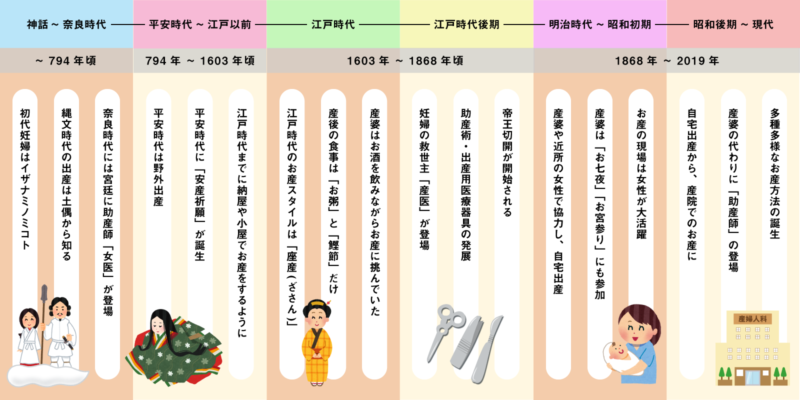

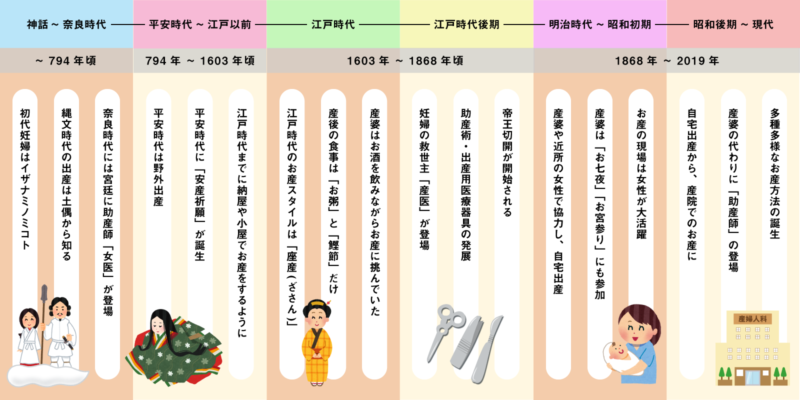

初代妊婦はイザナミノミコト~神話から奈良時代~

日本最古の歴史書「古事記」に出てくるイザナミノミコトは、国生み・神生みの神と言われています。日本を作り出した、いや、産んだ?と言っていい存在です。

そんな女神も、末っ子である火の神を産み落とすときに病気になり、のちに死んでしまいます。おそらく日本の初代妊婦であろうイザナミノミコトは、まさに自分の命と引きかえに出産したのです。神話にまで出産のお話しが残っているのは、古代人にとって妊娠・出産が、それほど恐れ多い一大行事だったからではないでしょうか。

約1万年前の縄文時代の出産は、土偶からうかがい知ることができます。例えば、顔よりおおきくお腹を強調した妊婦の土偶、座りながら出産しているような土偶など、妊婦の姿かたちをしたものが数多く発掘されています。

縄文時代の遺跡には、生後1歳までの乳幼児のお墓が大人の6倍あったと言われています。平均寿命が15歳であったこの時代に、無事に産まれて大人になるのはとても難しいことでした。土偶にこめられた縄文人の願いを感じずにはいられませんよね。

時代が進み奈良時代になると、宮廷には助産師のような仕事をしていた「女医 (にょい)」という役目が登場します。女医は15~25歳以下の優秀な女性たちで、7年におよぶ修行ののち試験に合格すると資格与えられたようです。選び抜かれた人たちだけが、宮廷の出産に立ち会えたということです。

川辺で!浜辺で!山中で!屋外出産が普通だった~平安時代から江戸以前~

平安時代になると、出産の記録がより詳しく残されるようになります。出産は「ケガレ」とされていたため、古代の女性たちは家の中でお産をすることはありませんでした。

この考えは仏教の教えで、血を忌み嫌うところからきています。しかし、キリスト教でもイスラム教でもヒンドゥー教でも世界共通で、出産は「ケガレ」だったのです。キリスト教では、人類最初の女性、イブが罪を犯したことから女性は出産のときに苦しみを与えられたということになっています。

さて、里におりて、山や森の中、川辺や浜辺で出産していた平安時代の女性たち。これは一般の女性でも、貴族でも宮仕えの女性であっても同じです。白装束に身を包み、体に鬼が入ってこないよう、祈祷をしながらの出産でした。

「雄大な自然の中での出産!」と言えば、聞こえはいいですが、今のような医療体制も整っていない中、不衛生な環境で子どもを産み落とすことは、とても危険なことでした。子どもの命に限らず、この時代の妊婦さんは産後に母体死亡する確率がとても高かったそうです。

「妊婦の日ごろの行いが良ければ安産になる」といった、胎教に近い考え方も平安時代にうまれたという説があります。現代の妊婦さんも、安定期に入ったら戌の日に腹帯をもって安産祈願をしますよね。この儀式は平安時代の貴族の間で、宗教的な儀式としてはじまったようです。腹帯の儀式に戌の日が加えられたのは、江戸時代から明治のころらしいですよ。

また時代が進んでいくと、出産のために用意された納屋や小屋でお産をするようになりますが、基本的には江戸時代に入るまで出産のスタイルに大きな変化は見られなかったと言われています。

声を出すのは恥!壮絶すぎて同情するお産の現場~江戸時代~

江戸時代に入って間もないころはまだまだ乳幼児の死亡率が高く、多産であったと言われています。無事に1歳になれる子どもは全体の20~25%だったようです。

さきほどお話しした、戌の日の安産祈願は江戸時代になると庶民の間でも行われるようになります。また、胎教の大切さも広く一般に知られるようになります。江戸時代初期の陽明学者・中江藤樹(とうじゅ)の著書「鑑草(かがみくさ)」の中には、例えば、「食べ物や日常の動作に気を付ける」「刺激の強いものを見聞きせず聖人君子の道を説いた書物を読むこと」など、今でも通じるような内容が説かれていたようです。

江戸時代のお産も、家の外に作られた納屋、土間や納戸に隔離された状態でおこなっていました。大量の出血は忌み嫌われ、ケガレとする考え方は変わらなかったからです。ですので、立ち合い出産などもってのほか。医師すらもいないお産の現場は、実の母親や姑、近所の経産婦たちの力を借りて出産に臨みます。自分たちの力だけで赤ちゃんを取り上げるなんて、本当に女性たちはたくましいですよね。

江戸時代の出産は、かなり壮絶だったようです。江戸以前も同じような過酷な現場だったと想像できますが、江戸時代になると書物や絵図によってより詳しく記録されているため、その描写はとてもリアルです。

江戸時代は、「座産(ざさん)」とよばれるスタイルが一般的でした。仰向けに寝転がってはいけないとされ、しゃがんだ姿勢のままで出産します。現代風に言うと、フリースタイル分娩でしょうか。

陣痛がきつくなると、痛みを逃すために天井からつるされた「産綱」や「力綱」につかまって力みます。これは、事前に旦那さんがつけてくれるらしいです。一番辛いなと思ったのは、お産のときに声を出す事が恥とされていたことです。経験のある方はお分かりになるかと思いますが、黙って産むなんで無理ですよね。それが、江戸時代の妊婦さんは歯を食いしばって静かに出産したというのですから同情してしまいます。

江戸時代の女性たちは、無事に出産を終えても過酷な産後が待っていました。まず、産後に口に出来るのはお粥と鰹節だけでした。刺激物は産後の体によくないと信じられていたためで、その量もほんの少しだったとか。最近の産院では産後のお祝いディナーがとても豪華で、フルコースなんていうところも珍しくありませんよね。江戸の女性からすれば、うらやましい限りでしょう。

食事だけではありません、産後最低7日間は頭に血がのぼることをふせぐため横になれませんでした。その間、眠ってはいけなかったそうです。元気なときでも一晩徹夜したら疲れますよね、それが7日間です。想像を絶します。心の底から、「お疲れ様です」と言いたくなります。

余談ではありますが、後産ででた胎盤はお酒で清め、土器に入れ地中に埋めていたそうです。また、へその緒は現代と同じように大切に保管されていました。へその緒は薬にもなるとも言われていたそうですが、現代の臍帯血の利用に通じるところがありますよね。

また、江戸時代の産婆さんはお酒を飲みながらお産に臨んだそうです。香月牛山が江戸前期に書いた「婦人寿草」に「産婆を選ぶ基準」が書かれてあります。要約すると、「産婆は酒豪で性格も豪快な人が多いが、あんまりたくさんお酒を飲ませてはいけない。飲みすぎると、眠くなるし酒臭くなる。お酒の臭いを嫌う妊婦も多いので、気力を助ける程度の量で十分である。」といったところです。確かに、お酒臭い産婆さんに取り上げられたくないですよね。

妊婦の救世主「産医」登場!日本初の帝王切開も~江戸時代後期~

江戸後期になると、妊婦さんたちの救世主「産医」が登場します。数々のとんでもない風習を医学的知見から正していってくれたのが、加賀玄悦です。

加賀玄悦は、多くの出産現場に立ち会いながら助産術を身につけます。出産用の医療器具を開発したり、死産だった妊婦さんから胎児を取り出す「回生術」を広めたりしました。晩年は、「産論」という著書をまとめ、現代の医療技術にも通じるさまざまな出産文化を生み出していったと言われています。

また、帝王切開が始まったのも江戸時代です。世界的には、1610年にドイツで帝王切開が行われたのが最初といわれています。日本でも、「蘭学」の影響で西洋医学が取り入れられ、初の帝王切開は1852年、江戸時代も終わり迎えようとするころに執り行われました。

伊古田純道と岡部均平という2人の医師が手術に踏み切りますが、胎児は死亡してしまいます。しかし、その母親は天授を全うしたそうです。その後、母子ともに危険だった帝王切開が安全に行われるようになったのは1950年代以降。最初の手術から、約100年の時を経てのことでした。今では、妊婦の約5人に1人が帝王切開で出産しています。

まだまだお産は女性の世界!産婆が活躍~明治時代から昭和初期~

このように、出産は江戸時代に飛躍的な進歩をとげました。しかし、明治から昭和初期までは江戸時代と同じようなスタイルで出産する人が多かったようです。産科医がいる病院ではなく、産婆さんや近所の女性たちの力を借りて自宅出産するのが一般的でした。とはいえ江戸時代とは違い、力むときには声を出し、産み終わったあとはゆっくり眠れていたのではないでしょうか。

産科医や助産師ではなく、まだまだ産婆の役割が大きかった時代です。産婆は出産の介助にとどまらず、後産の処理、産後のケアまでトータルでお世話をしていました。また、「お七夜」や「お宮参り」にも、赤ちゃんを取り上げた産婆さんが参加することも多かったようです。

男子禁制とまではいかなかったかもしれませんが、お産の現場は女性が仕切り、女性が活躍する場であったことは間違いないでしょう。

自宅から産院へ!出産をプロデュースする時代~昭和後期から現代~

太平洋戦争が終わると、出産方法も大きく様変わりしていきます。1950年代までは、ほぼ全ての妊婦さんが自宅出産をしていたというデータがあります。その後、1970年代になると病院や助産院などの施設で出産する人が95%以上になりました。

また、「保健婦助産婦看護婦法」が制定され、産婆の代わりに助産師という役目が登場します。産科医や助産師の増加、病院での出産が増えるにつれ、衛生的で安全な出産ができるようになりました。これにより、多産多死から少産少死へと移り変わっていきます。

出産に医療的な処置が施されるようになると、男性の産科医や助産師がお産を取り仕切ることも増えてきました。分娩も、座産から分娩台の上で仰向けになるスタイルに変化していきます。旦那さんや子どもなど、妊婦の家族がお産を見届ける「立ち合い出産」が認められるようになってきたのも、1970年代です。

現代に入ると、出産の自由度はどんどんと高くなっていきます。自然回帰という考え方が広まり、分娩台を使わず、仰向けや横向きなど、好きな姿勢で出産にのぞむフリースタイル分娩を取り入れるところも多くなりました。1980年代には、水中出産が日本でも紹介されます。薬品や医療技術に頼らず、妊婦が主体となり自分の力で自然に出産する「アクティブバース」の考え方も浸透してきました。

一方で、出産の痛みを取りのぞく「無痛分娩」も一般的になりつつあります。世界で初めて無痛分娩が行われたのは1853年のイギリスです。1940年代にはアメリカでも無痛分娩が開始されます。日本で最初に無痛分娩をしたのは、あの与謝野晶子さんだそうです。日本で一般的になるのは1950年代に入ってからのことになります。

無痛分娩の普及率は欧米でとても高く、なんとフランスでは約74%の妊婦さんが無痛分娩で出産しているというデータがあります。日本で無痛分娩をおこなった人は全体の1割もいません。

「痛みに耐えてこそ」という昔ながらの風潮をぬぐいきれないことが一因かもしれません。また、日本と比べると欧米は麻酔科医の数が約2.5倍だそうで、無痛分娩を受け入れる医療体制が整っているかどうかという違いもあるようです。

現在、約80%が病院などの施設で出産し、残りの20%が自宅や助産院で出産するようです。出産に対する安全性が高まり、衛生状態や栄養状態も昔と比べて格段によくなりました。

リスクが低くなっている現代では、可能な限り妊婦さんの希望にそった出産を叶えることができるようになりました。お産に想定外はつきものですが、どのように産むのかをある程度プロデュースできるようになったとも言えるのかもしれませんね。

まとめ

人類誕生から今日まで、お産の現場は大きく様変わりしました。しかし、どの時代にあっても「無事に命が誕生してくれること」は共通の願いなのではないでしょうか。今日も産声をあげた赤ちゃんに、「生まれてきてくれてありがとう」と言いたいですね。

」.jpg)

コメント

フローラ さん さん

Tomoko さん

Finlay さん

generic cialis さん

are erectile dysfunction pills dangerous さん

2 さん

学生C さん